L’Institut pour l’innovation économique et sociale (2IES) existe depuis sept ans. Période au cours de laquelle il a produit et publié treize études, chacune analysant, sous des angles différents, les briques de notre contrat social se rapportant au travail et à la protection sociale, ainsi qu’aux rôles et responsabilités des acteurs publics et privés se trouvant nécessairement impliqués.

Fidèle à sa mission, 2IES conçoit et diffuse des idées nouvelles et des propositions d’évolution des pratiques, du droit et des institutions gouvernant les champs économiques, sociaux et sociétaux sur lesquels il s’est penché. Il contribue ainsi à l’animation du débat public, avec l’espoir de nourrir utilement la réflexion de ceux qui ont la lourde charge de servir l’intérêt général.

Ses ouvrages, qui constituent de rigoureux réceptacles de réflexions aussi profondes qu’abouties, sont toujours denses. L’ensemble de l’œuvre ainsi accomplie est copieux. Trop peut-être ? D’où la nécessité d’en proposer une présentation synthétique.

Le présent document se présente comme une « photographie à date » de la production des membres de l’Institut et de ceux venus apporter leur concours ou leurs idées. En rappelant les représentations d’un avenir commun qui, par touches successives, ont été esquissées à travers chacune des études, il vise à en souligner avant de tracer des voies d’approfondissement à venir. A l’instar d’une cordée qui prend le temps d’une pause pour reprendre son souffle, regarder en contrebas le chemin parcouru, rajuster son équipement, valider ses hypothèses, avant de poursuivre vers le sommet en choisissant les voies opportunes et en s’appuyant sur l’expérience acquise.

Sept ans… l’âge de raison

Une initiative d’intérêt général. Les diverses mutations économiques, sociales, politiques, technologiques, sociétales…, impliquent de s’interroger sur les fondements de nos systèmes et institutions sociales, voire d’imaginer en bâtir de nouveaux. Mais ceci ne saurait se faire sans un effort collectif de réflexion et d’action auquel chacun peut contribuer.

C’est cette ambition qui est à l’origine de la création de l’Institut pour l’innovation économique et sociale. En avril 2017, des dirigeants de grandes et moyennes entreprises ont souhaité se mobiliser en ce sens afin d’agréger des forces vives au service de ce projet. Dans un environnement saturé d’informations et d’opinions, souvent altérées par l’éphémère et la surmédiatisation, le besoin se fait cruellement sentir de lieux dédiés à l’émergence d’idées, en prise réelle avec le monde qui vient. A l’abri de toutes polémiques ou partis pris, un environnement exclusif a été créé, propice à l’exploration, jusque dans les détails, de voies nouvelles. L’enjeu est donc simple à énoncer : permettre à toute personne intéressée de s’approprier l’avenir en éclairant les choix de société auxquels elle est appelée à participer.

Notons que l’ambition des fondateurs et membres actuels de l’Institut n’est pas de promouvoir leurs convictions personnelles, elles-mêmes très diverses, mais d’encourager et nourrir un débat public dont la qualité commande les orientations qui émergeront.

Champs d’exploration. L’Institut a choisi d’explorer trois grands sujets qui structurent le modèle social : la protection sociale, le travail et le rôle de l’entreprise.

Le système de protection sociale est évidemment au cœur du contrat social. Il en constitue même l’expression tout autant que la pièce maîtresse. Traduction d’un droit fondamental, il a cependant été conçu pour répondre aux besoins d’une époque aujourd’hui révolue. Il est quasi-unanimement admis qu’il appelle une transformation profonde.

Imaginer une mutation de notre système de protection sociale ne peut se faire sans repenser le travail : sa place dans la vie de chacun, ses transformations, sa régulation, etc. C’est donc tout naturellement que ce thème s’est imposé comme un domaine d’exploration complémentaire pour l’Institut.

Penser la protection sociale et le travail ne peut cependant se faire sans étudier le rôle dévolu à l’entreprise : l’entreprise qui mobilise le travail, crée de la valeur et qui, de ce fait, finance le modèle social. Deux autres motifs justifient que l’entreprise soit visée par les investigations de l’Institut. D’une part, l’entreprise est de plus en plus souvent appelée à la rescousse pour pallier les défaillances d’un Etat qui se trouve mis en difficulté face à l’ampleur des missions qu’il s’assigne. D’autre part, les entreprises s’intéressent peu au système de protection sociale. Elles ont d’ailleurs tendance à le considérer comme un « grand machin » compliqué et qui ne les concerne que de loin… bien qu’elles le financent largement et qu’il est un déterminant de leur compétitivité.

Tous ces sujets d’étude sont fondamentaux au sens propre. Ils sont non seulement essentiels pour notre économie, mais aussi au cœur de notre équilibre social, participant largement à l’état de notre démocratie.

Ils constituent également des sujets sensibles, objets de querelles d’experts ou idéologiques, enchâssés dans des formules doucereuses et chargées d’enjeux qui les dépassent et dont raffole le personnel politique (« pacte social », « le vivre ensemble », « justice sociale », etc.). Un univers de symboles et de tabous qui rendent difficiles tous débats, empêchant par là-même toutes contestations et propositions d’évolution.

Les mots d’ailleurs ne sont pas neutres. La locution au cœur de nos préoccupations n’est autre que celle d’Etat-providence. Celle-ci renvoie à un idéal de générosité, d’abondance, de prodigalité divine. C’est ce « totem » que l’Institut pour l’innovation économique et sociale interroge au fil de ses travaux.

Chocs et crises : sept années mouvementées. Le monde ancien semble disparaître dans le rétroviseur. En effet, les tendances qui ont motivé la création de l’Institut se sont accélérées sur cette courte période. Qu’on en juge.

Réchauffement climatique : l’année 2023 a été déclarée la plus chaude de l’histoire de mémoire de météorologue et fut marquée, notamment en France, par des évènements météorologiques nombreux, puissants et destructeurs. Ces situations rebattent inévitablement les cartes des priorités et nécessitent des arbitrages qui ne seront pas sans conséquences sur les contours du modèle social.

Effondrement démographique : au vieillissement de la population, connu de longue date, s’ajoute une baisse continue des naissances, de sorte qu’en 2023, l’indice de fécondité est passé sous la barre symbolique des 1,8 enfant par femme en âge de procréer. Un effet ciseau qui menace très directement l’équilibre de notre système de protection sociale.

Essor du numérique : une étape a été franchie en 2022 avec la mise à disposition du public d’outils d’intelligence artificielle générative. Les cols blancs peuvent ainsi expérimenter la puissance de la machine et prendre intimement conscience de leur potentielle éviction d’un nombre conséquent de tâches. Cette menace qui pèse sur le travail humain, si elle n’est pas anticipée, interroge directement notre modèle social.

Dégradation géopolitique : le morcellement du monde s’est également accéléré, notamment avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2021, l’attaque du Hamas sur Israël en octobre 2023, les menaces incessantes de la Chine à l’encontre de Taïwan, les succès électoraux des partis populistes dans de nombreux Etats, la contestation rampante de l’Occident… L’Europe en général, mais la France en particulier, semblent fragilisées sur une scène internationale éruptive. Ce retour du risque géopolitique pourrait également modifier les ordres de priorité.

« Cygne noir » en économie : en 2020, la mise à l’arrêt de la quasi-totalité des économies du globe et le confinement des populations pour cause de pandémie ont eu des effets dévastateurs ! Des milliards d’euros déversés par les Etats pour soutenir les populations. Trois ans après, on peine toujours à évaluer les conséquences de cette période étrange. Ce qui est certain, c’est que le retour à l’équilibre des finances publiques s’éloigne durablement, obérant très sérieusement les marges de manœuvres du pays et son indépendance.

Crises sociales à répétition : la colère sociale s’exprime de plus en plus fréquemment et non sans violence (crise des « gilets jaunes », émeutes urbaines, manifestations contre les réformes sociales, crise agricole révélatrice de nombre de blocages et d’incompréhensions, etc.). L’invraisemblable devient banal.

Montée de l’individualisme : hypertrophié, l’individu est assigné (ou s’assigne) à l’une des multiples communautés d’intérêts particuliers. Corrélativement, la collectivité et l’intérêt général se dissolvent.

Si, au regard de ce lourd constat, les institutions issues du XXème siècle semblent obsolètes, il est apparu nécessaire d’accélérer la réflexion, étant par ailleurs convaincus que les travaux produits jusqu’ici par l’Institut constituent une base solide pour une discussion qui doit être engagée de façon plus productrice de changements.

Contribuer au débat public

L’Institut mobilise des approches complémentaires pour étudier chaque brique du contrat social dont il se saisit.

Observer, questionner. Les facteurs de déstabilisation de notre modèle social sont multiples. Si certains sont faciles à caractériser, à objectiver ou à chiffrer, d’autres sont beaucoup plus flous, leurs effets plus douteux, leur évolution plus discutable, leur matérialité moins évidente à cerner. Il en va ainsi des tendances et mouvements sociétaux comme l’individualisme, l’aversion au risque, la modification de la structure des ménages, le glissement des valeurs ou le rapport au travail.

Observer les signaux faibles et dresser l’état des questions sur les conséquences possibles d’un phénomène émergent c’est déjà faire œuvre d’intérêt général.

Vertiges du télétravail. L’entreprise au défi du télétravail. Nouveaux enjeux, nouvelles responsabilités (2021), dans lequel sont énumérées, en cascade, les effets que pourrait avoir l’irruption massive du télétravail sur la personne du travail, l’essence du travail, l’organisation de l’entreprise, voire la société dans son entier. Autant de questions que pourront se poser ceux qui, dans les entreprises et la sphère politique, mettront en place ces nouvelles formes d’organisation du travail.

Décrypter. Un des maux dont souffre notre société contemporaine est l’hypermédiatisation, laquelle conduit très souvent à l’hystérisation des débats et la polarisation des opinions. Le paradoxe est regrettable : surinformés, nous ignorons les tenants et les aboutissants des politiques qui se rapportent aux sujets qui nous concernent directement, voire intimement (retraite, logement, santé, identité, travail…). Malgré nous, nous abandonnons des pans entiers de nos vies à des experts, seuls capables de maîtriser les enchevêtrements de dispositifs, acteurs et procédures – et dont par ailleurs ils se nourrissent.

Un des objectifs des travaux menés par l’Institut est de mettre à disposition de ses lecteurs des clés de compréhension pour passer outre les invectives, polémiques et autres affirmations péremptoires. L’Institut veille à poser des constats, lesquels sont établis pour formuler des analyses et des propositions, mais sur lesquels il ne s’étend pas pour se concentrer sur leur dépassement.

Le logement social : les enjeux du modèle français (2020) ou Que penser du revenu universel ? Actualité de concept et esquisses des controverses (2021) ou L’entreprise face aux revendications identitaires. Des réponses au wokisme (2023) ou L’entreprise face au morcellement du monde. S’adapter à la nouvelle donne géostratégique (2023), Du berceau au tombeau. Une histoire critique de l’Etat-providence (2025) sont autant d’ouvrages dans lesquels les auteurs sollicités par l’Institut brossent un panorama des arguments, proposent une radioscopie d’une situation, d’un mouvement, d’une tendance, en s’appuyant sur des revues de littérature et des témoignages.

Définir, distinguer. Au relativisme d’atmosphère, aux confusions conceptuelles récurrentes, aux glissements ou déformations de notions (volontaires ou non), l’Institut oppose rigueur intellectuelle et raisonnement (notamment juridique) pour forger ses propositions.

Il cherche ainsi à marquer des frontières nettes entre des concepts tels que l’assistance et l’assurance, la responsabilité de l’Etat et celle de l’entreprise, le salariat et l’entrepreneuriat, la protection sociale et la politique du logement, mouvement progressiste et idéologie woke, etc. L’ensemble des travaux repose sur ce travail de définition préalable, définition dont découlent des objectifs et des règles.

Autonomie, responsabilité, solidarité. Comment moderniser les relations professionnelles (2020) ou Manifeste pour une protection sociale du XXIème siècle (2022) ou Repenser la responsabilité pénale dans l’entreprise. Deux propositions pour clarifier l’articulation des responsabilités (2023) sont probablement les trois ouvrages qui, parce qu’ils exposent des constructions de systèmes, reposent sur des distinctions particulièrement fortes : salariat vs entrepreneuriat dans le premier, solidarité vs mutualisation dans le deuxième, responsabilité de la personne physique vs celle de la personne morale dans le troisième.

Oser affronter la complexité. Les sujets choisis par l’Institut sont complexes : larges, techniques, mêlant étroitement plusieurs disciplines et horizons… Aussi, une partie des propositions forgées par les auteurs vise à simplifier des systèmes dont l’illisibilité (résultat de rafistolages et autres réformes paramétriques) nuit à leur efficacité.

La simplicité n’est cependant pas un dogme ni un objectif en soi. Un système n’est pas « bon » parce qu’il est simple mais un système a davantage de chances d’être efficace s’il est compris, tant dans ses objectifs que dans les moyens qu’il offre à chacun. Toute la subtilité du raisonnement emprunté par l’Institut consiste à tenter de rationnaliser et de simplifier la gestion des situations étudiées sans crainte ni nier la complexité garante de la diversité des solutions lorsque sont en cause des situations différentes. Ce raisonnement est non seulement applicable à des systèmes (la protection sociale en est l’archétype) mais également à des idées (comment appréhender et qualifier des revendications identitaires, par exemple).

Le logement et l’Etat-providence (2020) ou Logement social : les enjeux du modèles français (2022) ou Manifeste pour une protection sociale du XXIème siècle (2022) ou L’entreprise face aux revendications identitaires (2023) sont parmi les ouvrages de l’Institut ceux qui tentent d’éclaircir des sujets particulièrement complexes et cherchent une voie de passage.

Mettre en perspective. A l’inverse d’une réflexion fragmentée (consistant à chercher une solution pour chaque problème), inévitablement prisonnière d’intérêts immédiats, l’Institut privilégie une approche globale des sujets traités : exposer des connaissances fondamentales, aussi objectivement que possible, et des enjeux multiples, souvent contradictoires ; penser d’abord à la finalité des institutions avant d’envisager leur architecture et les moyens dont elles sont dotées.

Face à l’ampleur de la tâche, l’Institut a choisi de mener sa réflexion de manière continue et ce, en les explorant par petites touches, sous différents angles, en approfondissant certains points, en tissant des liens entre les sujets et en gardant en ligne de mire les ruptures technologiques, économiques, climatiques, politiques et géopolitiques qui façonnent le monde.

Refonder. Refonder c’est repenser tout à la fois les fondements, les buts et les outils. Il ne s’agit pas de faire table rase du passé ou de promouvoir le « grand soir » de telle ou telle institution.

Au contraire, l’Institut veille à toujours replacer ses analyses dans une perspective historique, plusieurs de ses contributeurs étant historiens. Il ne s’agit pas non plus de promouvoir une idéologie. A l’inverse, l’Institut privilégie le pragmatisme, notamment en s’appuyant sur la réalité et les possibilités du terrain et en observant ce qui en émerge, parfois confusément.

Autonomie, responsabilité, solidarité. Comment moderniser les relations professionnelles ? (2020) s’appuie sur une idée formulée en 1912 par Arthur Groussier, le « père du code du travail ». Manifeste pour une protection sociale du XXIème siècle (2022) propose de refonder le système de protection sociale en renouant avec les principes du Conseil national de la Résistance.

Proposer, voire combattre. L’ambition de l’Institut est de verser au débat public des propositions et des idées. Or, il est illusoire de penser qu’il est permis de produire à la chaîne des idées véritables ou des propositions solides et d’ampleur. Peu de think-tanks en sont capables. La production d’idées véritables et crédibles est un travail de longue haleine. Tous les travaux de l’Institut ne portent pas des idées nouvelles ou des propositions originales. En revanche, tous les travaux de l’Institut concourent à l’émergence, la mise à l’épreuve et à l’approfondissement des idées et des propositions qu’il promeut.

Certaines d’entre elles s’inscrivent à contre-courant des discours dominants ou des propositions apparemment consensuelles. L’Institut a parfois choisi de combattre certaines de ces idées largement admises en leur opposant un discours ferme mais toujours argumenté. S’agissant des propositions, il ambitionne de dépasser le « yaka-fokon » et souhaite à cet effet se projeter dans leur mise en œuvre – le souci du détail cher à ses fondateurs.

Autonomie, responsabilité, solidarité. Comment moderniser les relations professionnelles ? (2020) conteste l’idée dominante selon laquelle les « ordonnances Macron » auraient inversé la hiérarchie des normes, libérant la négociation en entreprise. Que peut l’entreprise (2021) propose une doxa contraire au discours dominant prônant une responsabilité sans limite de l’entreprise.

Expliquer, expliciter. L’Institut a forgé un concept qui synthétise l’ensemble de ses travaux : l’Etat-prévoyance. Cette formule, choisie pour résonner et s’opposer à celle d’Etat-providence, vise un nouveau modèle social appelé à se substituer à celui que nous connaissons aujourd’hui.

De l’Etat-prévoyance. Un nouveau modèle social pour le XXIème siècle (2024) constitue le point d’orgue de ces réflexions.

Des livres en cascades et en boucles

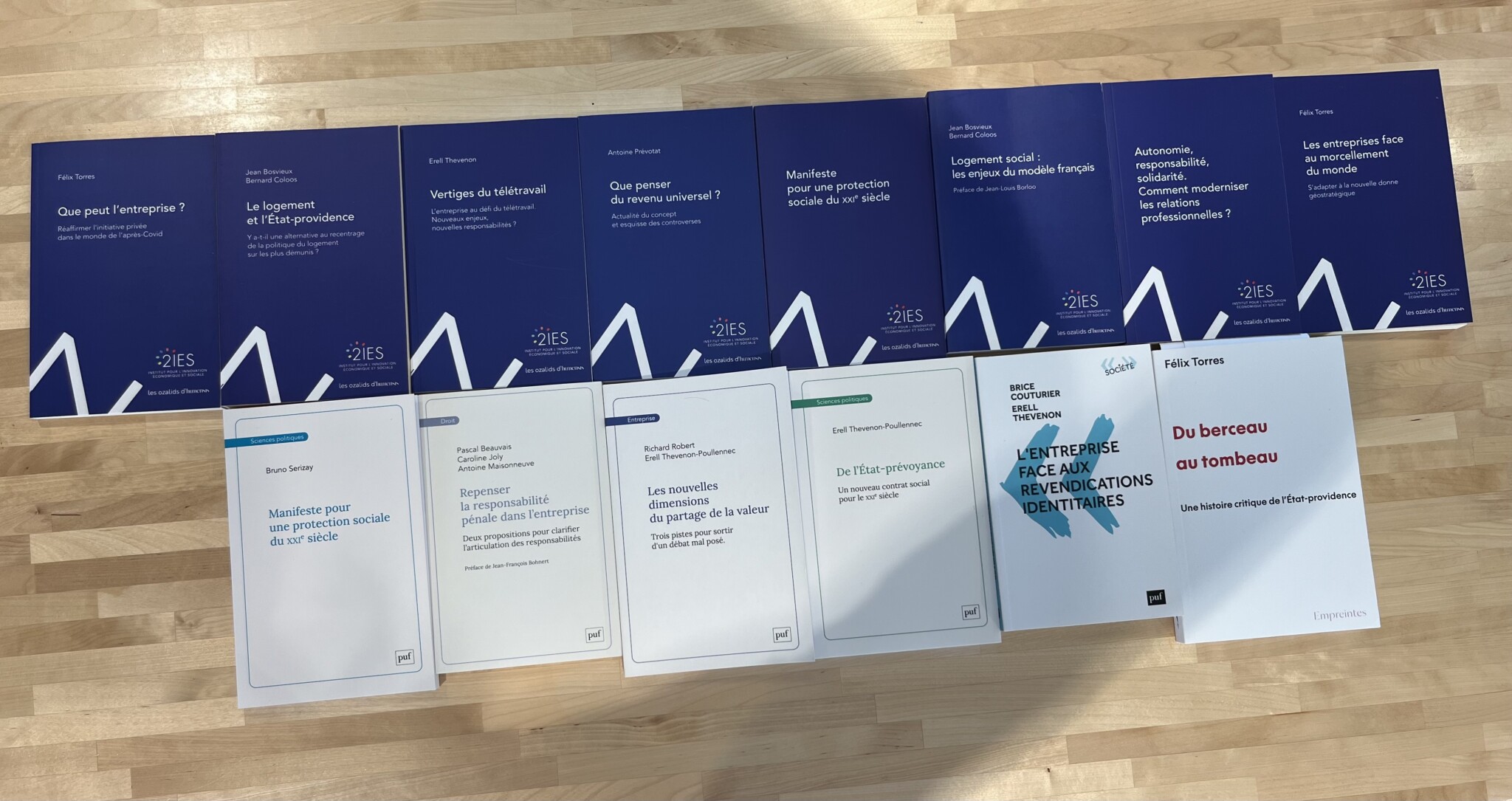

Des livres. L’Institut pour l’innovation économique et social a choisi le livre comme support de diffusion de ses travaux. Les idées et propositions développées dans ces livres (publiés dans la collection Les Ozalids d’Humensis puis aux PUF) peuvent ensuite nourrir des articles, infographies ou autres supports permettant de les porter à la connaissance d’un public dont la capacité d’attention est concurrencée par mille autres tâches.

Ce choix est guidé par la conviction qu’une réflexion aboutie nécessite d’être développée dans son entièreté, a fortiori lorsqu’elle porte sur des sujets complexes. Il est également commandé par la nécessité de porter à la connaissance de toute personne intéressée des études qui sont de véritables travaux de recherche, destinés à nourrir une réflexion d’intérêt général et le débat public. Ils sont diffusés gracieusement ou disponibles en librairie ou en ligne sur le site de l’Institut et/ou des PUF.

L’Institut a produit plusieurs types d’ouvrage portant tantôt ou cumulativement :

- une vision et des propositions ;

- le décryptage d’un sujet sous forme d’analyses ou de questionnements ;

- l’élaboration et la défense de solutions pragmatiques éloignées de tout dogmatisme.

Des séries de livres. Fidèle à son ambition d’explorer les sujets sous plusieurs angles et de les relier, l’Institut regroupe ses travaux qui forment ainsi des « séries ».

|

Le rôle de l’entreprise.

|

La refondation du modèle social. |

| o Que peut l’entreprise ?

o L’entreprise face aux revendications identitaires. o L’entreprise face au morcellement du monde. >> Question pratique : Repenser la responsabilité pénale dans l’entreprise.

|

o Le logement social et l’Etat-providence.

o Le logement social : les enjeux du modèle français. o Autonomie, responsabilité, solidarité. Comment moderniser les relations professionnelles. o Vertiges du télétravail. o Manifeste pour une protection sociale du XXIème siècle. o Que penser du revenu universel ? o Du berceau au tombeau. Une histoire critique de l’Etat-providence. >> Question pratique : Expérimentation d’un dispositif de médiation-expertise pour les litiges individuels du travail.

|

|

Un récit, comme un discours de politique générale sur le travail. Les nouvelles dimensions du partage de la valeur. Trois pistes pour sortir d’un débat mal posé. Un concept: l’Etat-prévoyance De l’Etat-prévoyance. Un nouveau modèle social pour le XXIème siècle.

|

|

Commentaires